Wie soll man als Kirchengemeinde mit jüdischen Grabsteinen in der eigenen Kirche umgehen? Und was haben Tempo-Taschentücher damit zu tun? Auf beide Fragen bietet die auf den ersten Blick unscheinbare Ausstellung „Stein & Tür“ im Pfarrhof der Nürnberger Kirchengemeinde St. Sebald eindrucksvolle Antworten und zeigt, wie überraschend eng beide Fragen miteinander verbunden sind.

Bei Renovierungsarbeiten 2019/20 im Pfarrhof der evangelischen Kirchengemeinde Sebald in Nürnberg waren ein jüdischer Grabstein von 1334 und eine Holzbretttür mit hebräischem Haussegen von ca. 1500 entdeckt worden. Nach ihrer Freilegung wurde gemeinsam mit der Israelitischen Kulturgemeinde in Nürnberg entschieden, Grabstein und Türe nicht zu restituieren. Stattdessen sollte der Pfarrhof als authentischer Ort zur Vermittlung jüdischer Geschichte in der Altstadt genutzt werden. Ergebnis dieses Vorhabens ist die Ausstellung „Stein & Tür“, die gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und dem Verein für Geschichte für alle e.V. in Absprache mit den Museen der Stadt Nürnberg erarbeitet und im Mai 2022 eröffnet worden ist.[1]

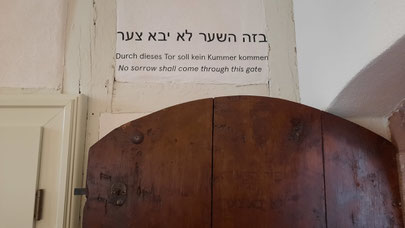

Betritt man den Pfarrhof, befindet sich der kleine Ausstellungsraum unweit vom Eingang. Dass es sich um Spuren jüdischen Lebens handelt, ist durch den freigelegten Grabstein mit seiner hebräischen Inschrift unverkennbar. Neben dem Stein befindet sich die Tür, durch die man in die Ausstellung gelangt. Rechterhand im Raum wird der über der Tür stehende Schriftzug auf Deutsch und Englisch übersetzt: „Durch dieses Tor soll kein Kummer kommen.“

Die zweisprachig konzipierte Ausstellung beginnt mit der Einordnung des vermutlich geraubten[2] Grabstein. Wie dieser in die 1413 errichtete Mauer gelang, ist unklar. Mit der Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Nürnberg und der Schändung der dortigen jüdischen Friedhöfe im Jahr 1499 lässt sich jedenfalls nicht erklären, wie der Grabstein in die Mauer des Pfarrhofs gekommen ist.

Anschließend bietet die links im Raum beginnende Ausstellung einen umlaufend angeordneten Überblick über das jüdische Leben in Nürnberg. Entlang der ersten Wand befasst sich die Ausstellung mit der mittelalterlichen Geschichte der jüdischen Gemeinde Nürnbergs. Fast 350 Jahre lang lebten hier bis zu 2000 Jüdinnen und Juden, unter ihnen mit dem Rabbiner Mordechai ben Hillel (ca. 1240–1298) der Verfasser einer der bis heute zentralen Quellen jüdischer Theologie, des Sefer Mordechai. Unterbrochen wird die Chronologie an der Wand gegenüber der Eingangstür durch einen Blick in die Gegenwart, der die Auseinandersetzung der Gemeinde St. Sebald mit der jüdischen Gemeinde und ihrer Geschichte thematisiert. Die heute enge Verbindung zwischen der Kirchengemeinde und der Jüdischen Gemeinde verdeutlichen zahlreiche Äußerungen von Mitgliedern beider Gemeinden in kurzen Interviews, darunter der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Jo-Achim Hamburger sowie der Pfarrer von St. Sebald Martin Brons.

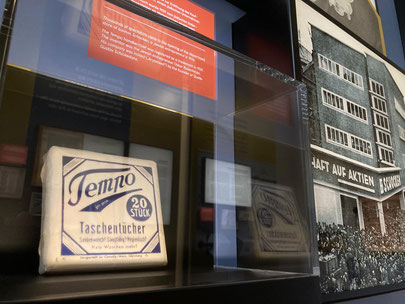

Die rechte Seite widmet sich Jüdinnen und Juden als Teil der Stadtgesellschaft zwischen 1850, als in Nürnberg wieder eine jüdische Gemeinde entstand, bis 1945. In diesen knapp hundert Jahren trugen sie maßgeblich zum wirtschaftlichen Fortschritt Nürnbergs bei. So eröffnete Salman Schocken, ein jüdischer Unternehmer, 1926 ein modernes Kaufhaus, das große Teile der Stadtgesellschaft anzog. Ein weitaus bekannteres Produkt eines Nürnberger Juden sind die 1929 von Oskar Rosenfelder patentierten Tempo-Taschentücher, die im Nationalsozialismus vom Quelle-Gründer Oskar Schickedanz „arisiert“ wurden.[3]

Für Kinder bietet die Ausstellung einen von einer kleinen blauen Schnecke geführten „Rundgang“, der an den verschiedenen Stationen zum aktiven Entdecken anregt. Die audiovisuellen und haptischen Angebote der Ausstellung gewähren Erwachsenen und Kindern gleichermaßen einen abwechslungsreichen Eindruck von Nürnbergs jüdischer Geschichte. Besonders gelungen ist die Ausstellung, weil sie nicht nur Vergangenes beleuchtet, sondern auch gegenwärtige und in die Zukunft gerichtete Diskurse zum Umgang mit jüdischer Geschichte und Kultur aufgreift. Aus der Entdeckung eines jüdischen Grabsteines in der Mauer des eigenen Pfarrhofes den Anlass zur Auseinandersetzung mit der jüdischen Stadtgeschichte und ihrem Fortbestehen bis in die Gegenwart abzuleiten, ist eine beeindruckende und verdienstvolle Leistung der Kirchengemeinde St. Sebald. Zudem zeigt die kleine Ausstellung, dass eine gelungene museumspädagogische Umsetzung keineswegs an ausgreifende räumliche Anforderungen gebunden ist. Nach dem Besuch der Ausstellung bietet sich außerdem die Gelegenheit zum Besuch des Cafés im Pfarrhof – direkt im Raum nebenan.

Ein Beitrag von Maren Brugger und Bernhard Schnabel

Informationen zur Ausstellung und weiterführende Hinweise:

· Ausstellung: „Stein & Tür“

· Ort: Sebalder Pfarrhof

· Öffnungszeiten: täglich von 9-18 Uhr, frei zugänglich

· Homepage der Ausstellung: https://sebalduskirche.de/stein-und-tuer/ (23.6.2025).

Nachweise:

Brons, Martin: „Die Ausstellung „Stein & Tür“ im Sebalder Pfarrhof wird eröffnet. Das Geheimnis öffnet seine Tür“, in: Citykirche Magazin (2022), URL: https://citykirche-magazin.de/das-geheimnis-oeffnet-seine-tuer/ (23.6.2025).

Ritzer, Uwe: “Tempo“ – Eine deutsche Geschichte, in: Süddeutsche Zeitung (25.01.2019), URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/tempo-eine-deutsche-geschichte-1.4303294 (30.6.2025).

Szklanowski, Benno: Der alte jüdische Friedhof am Klingenteich in Heidelberg 1702 bis 1876, Heidelberg 1984.

Fußnoten:

[1] Brons, Die Ausstellung.

[2] Jüdische Grabsteine sind für die Ewigkeit gedacht. Unter normalen Bedingungen verlassen sie das Grab nie. Vgl. Szklanowski, Benno: Der alte jüdische Friedhof am Klingenteich in Heidelberg 1702 bis 1876, Heidelberg 1984, S. 6.

[3] Vgl. Ritzer, Uwe: “Tempo“ – Eine deutsche Geschichte, in: Süddeutsche Zeitung (25.01.2019), URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/tempo-eine-deutsche-geschichte-1.4303294 (30.6.2025).

Infospalte

Kennen Sie schon...?

Kennen Sie schon...?

Kloster, Königsschloss Parlament - Eine kleine Geschichte Bebenhausens im 20. Jahrhundert

Verwandte Themen:

Kommentar schreiben