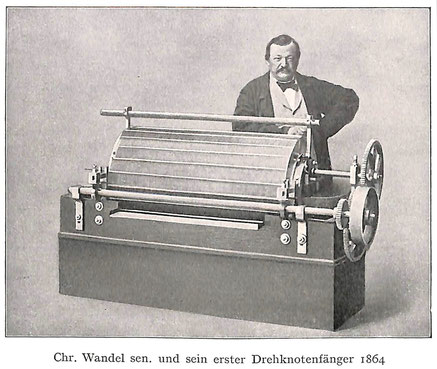

„Die Geschichte der Firma Chr. Wandel ist die Geschichte der Leistung einer Familie.“[1] So beginnt die Firmenchronik der Reutlinger Metalltuch- und Maschinenfabrik Christian Wandel, in der von 1869 bis in die 1990er Jahre Maschinen und Siebe für die Papierindustrie hergestellt wurden.[2] Ein Blick auf die Genealogie und Verwandtschaftsnetzwerke (kinship) dieser Familie(n) zeigt, wie die „kinship-hot society“[3] Reutlinger Industrieller wirtschaftliche Beziehungen durch Heiraten und Patenschaften etablierte und bekräftigte.

Kinship ties unter Reutlinger Industriellen

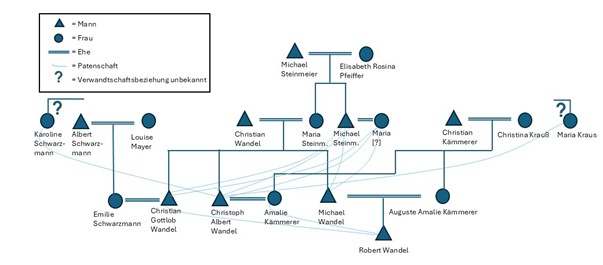

Kinship ties, also ein Netz aus sozialen Beziehungen innerhalb einer Verwandtschaft, lassen sich durch die Betrachtung von Eheschließungen, Patenschaften und Namensgebungspraktiken nachvollziehen.[4] Die Familie von Christian Wandel (1821–1887) lebte zwar seit Generationen in der Region, gehörte jedoch nicht zu den seit Jahrzehnten (oder Jahrhunderten) in Reutlingen ansässigen Kaufleuten und Fabrikanten. Gelang es auch dem „Newcomer“ Wandel entsprechende Familienverbindungen zu anderen Reutlinger Industriellenfamilien aufzubauen?[5]

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Reutlingen eine florierende Metalltuch- und Maschinenindustrie, deren Unternehmen europaweit Marktführer wurden. Die Analyse von 104 Personen aus vier Generationen der Familie von Christian Wandelt zeigt, dass sich Verbindungen zu anderen Familien besonders zu Geschäftspartnern finden: zunächst war er Teilhaber an der Metalltuchfabrik „Schradin & Co“, 1849 gründete er eine Fabrik mit dem reutlinger Industriellen Hermann Wangner (1824-1857).[6] 1863 bis 1869 betrieb er seine Fabrik gemeinsam mit seinem Schwager Christoph Steinmeier (aus der seine bis in die 1990er Jahre bestehende Fabrik hervorging).[7]

Strategische Heiraten

Schlug sich diese Zusammenarbeit auch in der Heiratspolitik nieder? 1848 heiratete Christian Wandel Maria Katharina Steinmeier aus Eningen.[8] Sie stammte ebenfalls aus einer Handwerksfamilie, ihr bereits erwähnter Bruder Christoph Steinmeier war Kaufmann.[9] Von den zwischen 1849 und 1868 geborenen 11 Kindern des Paares erreichten lediglich drei das Erwachsenenalter.[10] Die Söhne Michael Robert und Christoph Albert Wandel heirateten zwei Töchter des Hofdekorationsmalers Kämmerer aus Stuttgart (vgl. Abb. 1). Wie bereits ihr Vater heirateten sie also Töchter eines Handwerkers. Der dritte Bruder Christian Gottlob Wandel heiratete Emilie Schwarzmann (vgl. Abb. 2), deren Vater „Fabrikant in Herrenberg“[11] war, möglicherweise war sein Schwiegervater auch ein Geschäftspartner Wandels.[12] In dieser Verbindung deutet sich der wirtschaftliche und soziale Aufstieg der Familie an.[13] Wahrscheinlich waren diese Familien bereits zuvor im größeren Netzwerk der Familie Wandel, da bereits eine Katharina Schwarzmann als Patin für den Sohn Christoph Albert gelistet war.

In der nächsten Generation zeigt sich bereits größere Varianz: Einige Enkel von Christian Wandel heirateten Amerikaner*innen oder wanderten nach Amerika aus. Aber auch die Verbindung zur Familie Kämmerer wurde erneuert: Christian Robert Wandel heiratete seine Cousine mütterlicherseits, Irmgard Kämmerer.[14] (vgl. Abb. 1)

Dies blieb die einzige Cousinenheirat im Untersuchungszeitraum. Heiraten innerhalb der Verwandtschaft sicherten nicht, dass der Besitz, sondern auch Posten in Unternehmen und Knowhow. Cousinenheiraten wie diese waren nicht ungewöhnlich: 1820 machten „kin-linked marriages“ bereits ungefähr 25 Prozent aller Eheschließungen im ländlichen Württemberg aus.[15] Auffällig ist bei Eheschließungen der Wandels, dass sich die Familie nicht durch Heiraten mit anderen Industriellenfamilien Reutlingens verband. Bei anderen Industriellenfamilien Reutlingens finden sich durchaus solche Allianzen, so kam es zwischen den Familien Finckh, Gmelin, Gminder, Wangner und Leiblin zu mehreren Eheschließungen.[16]

Taufpatenschaften

Die Taufpatenschaften zeugen jedoch von der Vernetzung mit zumindest einer anderen Reutlinger Industriellenfamilie – und einem engen Geschäftspartner. Bei 10 der 11 Kinder Christian Wandels und Katharina Steinmeiers waren die Brüder der Mutter Paten, die teilweise zugleich auch Geschäftspartner Christian Wandels waren.[17] Hier zeigen sich auch generationenübergreifende kinship ties zu den Familien Schwarzmann, Kämmerer und Kraus/Krauß.

Neben diesen Blutsverwandten, die Patinnen und Paten waren, findet sich auch ein Mann, dessen Name in der Industriegeschichte Reutlingens bekannt ist: Hermann Wangner. Der zeitweilige Geschäftspartner Christian Wandels übernahm für fünf Kinder eine Patenschaft. Hermann Wangner war zudem namensgebend für zwei Kinder. Die Beteilung Wangners an den Patenschaften beweist jene familiäre Verbindung zu den anderen Industriellen Reutlingens, welche bei den Heiratsverbindungen fehlt.

Sowohl die Kinder als auch Enkel Christian Wandels wurden vorrangig nach den Paten benannt, wobei sich mehrere Namen wie Christian, Maria oder Michael auf beiden Seiten der Familien und durch die Generationen hinweg wiederholten und so auch Rückbezüge auf Onkel, Tanten, Eltern, Großeltern und zwischen den Kindern einer Generation schufen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts war es zudem üblich, die Kinder nach den Geschwistern der Eltern zu benennen.

Die Bedeutung von Familie für das Unternehmen

Die Firmengeschichte der Wandels betont immer wieder die Zusammenarbeit der Brüder, hebt aber auch die Mitarbeit weiterer Familienmitglieder hervor. Sowohl Katharina Steinmeier/Wandel als auch deren Bruder Christoph (ein Mitbegründer der Fabrik) und Christians Geschwister Margaretha, Christoph, Jakob Wandel sowie der Ehemann seiner Schwester, Friedrich Hauber, arbeiteten in der Fabrik und seien „treue und zuverlässige Mitarbeiter“ gewesen.[18]

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die kinship im Sinne der Mitarbeit, Wissensweitergabe und der Vermögenssicherung durch Heiraten innerhalb des Verwandtschaftsnetzwerkes insbesondere für Unternehmer entscheidend für die Gründung und den Betrieb waren, wie der amerikanische Historiker Sabean formulierte: „they made their fortunes within the grid of kinship.“[19]

Die aus genealogischen Gesichtspunkten kaum in Erscheinung tretende, jedoch geschäftlich bestehende Verflechtung der Reutlinger Unternehmen mit der Familie Wandel wird in der Firmenchronik durch Hinweis auf die Lehre Christian Wandels betont: „Die technische Begabung Wandels und das kaufmännische Können Wangners gingen dabei unter dem Protektorat Jakob Finckhs eine glückliche Ehe ein […].“[20] Durch dieses Narrativ wurde in der Selbstdarstellung des Familienunternehmens eine Traditionslinie und Nähe zu anderen Familien der Stadt hergestellt, die auf genealogischer Ebene nicht bestand.

Die engen kinship ties der Familien Kämmerer und Wandel waren für die Wandels bedeutender als die zu anderen Reutlinger Familien. So finden sich insbesondere in der Generation Christian Wandels unter den Mitarbeitenden der Firma sowohl Wandels Brüder und der Mann seiner Schwester, als auch der Bruder seiner Frau als wieder. Verbindungen zu Reutlinger Familien bestanden vor allem im Geschäftlichen. Einmalig bestand jedoch eine familiäre Verflechtung durch die Patenschaften Hermann Wangners.

Ein Beitrag von Lara Stoller

Fußnoten:

[1] Metalltuch- und Maschinenfabrik Christian Wandel Reutlingen: 85 Jahre Christian Wandel, Reutlingen o.J. [ca. 1954], S. 1.

[2] Paulson, David: Family firms in postwar Britain and Germany. Competing approaches to business. People, markets, goods, Band 20, Woodbridge 2023, S. 120.

[3] Sabean, David Warren: Kinship in Neckarhausen, 1700 – 1870, Cambridge u.a. 1998,

[4] Ebd., S. 6-7; Sabean, David Warren / Teuscher, Simon: Introduction, in: Christopher H. Johnson, Bernhard Jussen, David Warren Sabean, Simon Teuscher (Hg.): Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York 2013, S. 1–17, hier: S. 3 f.

[5] Vgl. Wandel, Eckhard: Die Industrialisierung Reutlingens im 19. Jahrhundert, dargestellt an den Gründerfamilien,

in: Reutlinger Geschichtsblätter, Jg. 22 (NF) (1983), S. 93–112,

[6] Zu Wangner, siehe: https://fotoarchiv.reutlingen.de/viewer/!image/7a504f43-69b2-4ea3-8ba8-5ab22ecd0dc5/1/LOG_0000/ (2.7.2025).

[7] Vgl. Wandel, Die Industrialisierung Reutlingens, S. 107.

[8] Vgl. Christian Wandel, StadtA Reutlingen, Stadtgemeinde Reutlingen, Familienregister Band XIII.

[9] Vgl. ebd; Adressbuch Reutlingen 1859, S. 158.

[10] Vgl. Familienregistereintrag Christian Wandel, StadtA Reutlingen, Stadtgemeinde Reutlingen, Familienregister Band XIII.

[11] Vgl. Familienregistereintrag Christian Gottlob Wandel, StadtA Reutlingen, Stadtgemeinde Reutlingen, Familienregister Band 15, S. 30.

[12] Saldern, Adelheid von: Netzwerkökonomie im frühen 19. Jahrhundert. Das Beispiel der Schoeller-Häuser. Beiträge zur

Unternehmensgeschichte, Band 29, Stuttgart 2009, S. 28-29.

[13] Beibringensinventar Christian Gottlob Wandel, StadtA Reutlingen, Inventuren und Teilungen, B 26, Band 331, Blatt 520-525.

[14] Christian Robert Wandel, StadtA Reutlingen, Stadtgemeinde Reutlingen, Familienregister Band 35, Blatt 125.

[15] Eibach, Joachim: Fragile Families. Marriage and domestic life in the age of bourgeois modernity (1750-1900),

Berlin 2023, S. 274.

[16] Vgl. Finckh, Ludwig: Stammbaum der Familie Finckh, in: Reutlinger Geschichtsblätter, Jg. 30 / 31 (1919/1920), S. [14-42].

[17] Vgl. hierfür folgende Taufregistereinträge: Adolf Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1856-1863 Band 28, Bild 114 www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Amalie Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1864-1868 Band 29, Bild 410, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Catharina Pauline Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1856-1863 Band 28, Bild 34, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Christian Gottlob Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1849-1856 Band 27, Bild 320, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Christoph Albert Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1856-1863 Band 28, Bild 223, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Elisabeth Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1849-1856 Band 27, Bild 156, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Friedrich Wandel, Landesarchiv BW, Wü 110 T 1 Nr. 2344, Taufregister IV, http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-2783914-189 http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=6-2783914-189 (Stand: 18.9.2024); Hermann Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1849-1856 Band 27, Bild 245, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Maria Agnes Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1864-1868 Band 29, Bild 20, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Michael Robert Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1849-1856 Band 27, Bild 59, www.archion.de (Stand: 20.9.2024); Robert Wandel, Baden-Württemberg, Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanat Reutlingen, Reutlingen, Taufregister 1869-1875 Band 30, Bild 501, www.archion.de (Stand: 20.9.2024).

[18] Wandel: Die Industrialisierung Reutlingens, S. 107f.

[19] Vgl. Johnson, Christopher H. / Sabean, David Warren: Introduction. From Siblingship to Siblinghood: Kinship and the Shaping of European Society (1300–1900), in: Dies. (Hg.): Sibling relations and the transformations of European Kinship, 1300-1900, New York 2011, S. 1–28, hier S. 13

[20] Vgl. Wandel: 85 Jahre, S. 11.

Infospalte

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert

Kennen Sie schon... ?

Die Welt in Württemberg? Das Untere Schlossportal von Schloss Hohentübingen

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Verwandte Themen:

Kommentar schreiben