Von Tübingen aus setzte sich in den 1950er-Jahren der „Verband der nichtamtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer“ für die Interessen jener Professoren und Dozenten ein, die als nationalsozialistisch belastet galten und deshalb von den Universitäten entfernt worden waren. Die Geschäfte besorgte Herbert Grabert (1901–1978), der der Tübinger Schule der völkischen Religionswissenschaft entstammte.

Herbert Grabert wurde am 17. Juli 1901 in Lichtenberg bei Berlin als Sohn eines Lehrers geboren. Im Frühjahr 1922 legte er dort am Gymnasium zum Grauen Kloster das Abitur ab. Anschließend nahm er, einem Wunsch des Vaters entsprechend, ein Studium der Theologie auf. Die verspätete Reifeprüfung ist den Zeitumständen geschuldet, die auf einen markanten Bruch in seiner Biografie hinweisen: In den Wirren unmittelbar nach Kriegsende 1918 hatte sich Grabert zeitweise einem Freikorps angeschlossen.

Bis 1926 studierte Grabert in Berlin, Kiel und Tübingen.[1] Hier gehörte er zu den Schülern des Indologen Jakob Wilhelm Hauer (1881–1962), bei dem er 1928 mit einer religionspsychologischen Arbeit promoviert wurde.[2] Über seinen Mentor fand er vermutlich auch zum Bund der Köngener. Hauer hatte diese Bewegung, die in der Tradition der bündischen Jugend stand und sich die Aufgabe stellte, „mit jungen Menschen, die der Kirche entfremdet, aber religiös Suchende waren, ein Neues zu bauen“[3], mitbegründet und war ihr unangefochtener Führer. Bis 1933 war Grabert zudem Lektor und Redakteur der liberalen protestantischen Halbmonatsschrift „Die Christliche Welt”.[4]

Grabert und die „völkische Aufgabe“ der Religionswissenschaft

Pfarrer, wie sein Vater es wünschte, wollte Grabert allerdings nicht werden. Mit Hauer vollzog er nach 1933 stattdessen jene Wendung, die ihn mit Hitler auf eine „religiöse Volksgemeinschaft protestantischer Grund-haltung“ hoffen ließ. Als sich verschiedene völkische Gruppierungen zur „Arbeitsgemein-schaft Deutsche Glaubensbewegung“ (ADG) zusammenschlossen, war Grabert einer der Mitbegründer.[5] In der Folge wirkte er als „Schriftleiter“ der Zeitung „Deutscher Glaube“, die die Ideen der ADG verbreitete.[6]

Mitte der 1930er-Jahre kam es jedoch zum Bruch mit Hauer und zu einer Neuorientierung Graberts, der eine von ihm propagierte „theologiefreie Religionswissenschaft“ für den Nationalsozialismus nutzbar machen wollte. Programmatischen Charakter hatten dabei seine Schriften „Krise und Aufgabe des völkischen Glaubens“[7] und „Die völkische Aufgabe der Religionswissenschaft“.[8] In ihrer Beschwörung des Mythos von „Blut“ und „Rasse“ legten sie die rassistischen, antichristlichen und antisemitischen Elemente dieser Weltanschauung offen. Anerkennung fand Grabert damit im Umfeld des Parteidogmatikers der NSDAP, Alfred Rosenberg (1893–1946), der seine Arbeit zeitweise finanziell förderte. 1941 gelang es Grabert, sich an der Universität Würzburg zu habilitieren.

Verwehrte Rückkehr an die Universität

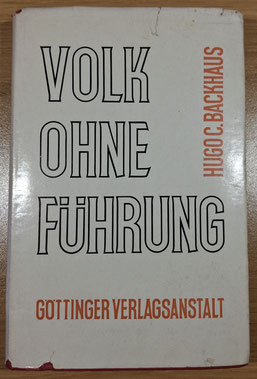

Das Kriegsende erlebte Grabert in Tübingen. Er wurde seines Amtes als Dozent enthoben und 1949 als „Mitläufer ohne Maßnahmen“ entnazifiziert.[9] Die erhoffte Rückkehr an eine Hochschule gelang jedoch ihm nicht. Die damit verbundene soziale Deklassierung und der Ausschluss aus der Wissenschaft erschienen Grabert ungerechtfertigt. Als Reaktion darauf begann er Anfang der 1950er-Jahre von Tübingen aus damit, Schicksalsgenossen im „Verband der nichtamtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer“ zu sammeln.[10] Grabert übernahm das Amt des geschäftsführenden Vorsitzenden und polemisierte in Schriften wie „Hochschullehrer klagen an“ gegen die von ihm als „Rachejustiz“ bezeichneten Politik der Alliierten.[11] In seinem Buch „Volk ohne Führung“, das er unter dem Pseudonym Hugo C. Backhaus veröffentlichte, zeichnete er ein Zerrbild der parlamentarischen Demokratie und pries den nationalsozialistischen Führerstaat. 1960 verurteilte ihn deshalb der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten auf Bewährung.[12]

Geschichtsrevisionismus im „Institut für deutsche Nachkriegsgeschichte“

Nachdem Grabert als Lobbyist gescheitert war, begann er Ende der 1950er-Jahre seine Tätigkeit als Verleger geschichtsrevisionistischer Literatur auszubauen. 1958 gründete er dazu in Tübingen ein „Institut für deutsche Nachkriegsgeschichte“ (IdN), das im Wesentlichen aus Grabert und einigen Gesinnungsgenossen bestand. Ihre Aufgabe sah diese Einrichtung darin, das angeblich „von der Kriegs- und Nachkriegspropaganda in bewusster Wahrheitsbeugung der Völkerwelt aufgezwungene Geschichtsbild“[13] zu revidieren. Diese Absicht verfolgte bereits der erste Band der Schriftenreihe des Instituts, der 1961 erschien. Dabei handelte es sich um das Buch „Der erzwungene Krieg“ des amerikanischen Historikers David L. Hoggan (1923–1988), der Hitler von jeder Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges freisprach.[14] Die Publikation, die Grabert durch eine Lesereise des Autors durch die Bundesrepublik förderte, löste seinerzeit eine kontroverse Debatte in der Öffentlichkeit aus und beschäftigte 1962 selbst den Deutschen Bundestag.[15]

Ergänzend zu der Schriftenreihe des IdN erschien seit 1972 die Zeitschrift „Deutschland in Geschichte und Gegenwart“, die in pseudowissenschaftlichem Stil viele der Themen aufgriff, die dem rechtsextremen Geschichtsrevisionismus entstammten. Ein zentraler Aspekt war dabei das Ausmaß und die Ursachen des Holocausts, den Autoren des Verlags relativierten, wenn nicht sogar leugneten. Diese Art der Geschichtsschreibung, die mehrfach strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nach sich zog, setzte der Verlag auch nach dem Tod des Gründers fort. Neben dem 1979 publizierten Pamphlet „Die Auschwitz-Lüge“ des Hamburger Finanzrichters Wilhelm Stäglich (1916–2006)[16], erregte Mitte der 1990er-Jahre der Sammelband „Grundlagen der Zeitgeschichte“ Aufsehen. Ein Herausgeber unter dem Pseudonym Ernst Gauss versammelte darin zahlreiche Aufsätze, die den Massenmord mit Giftgas im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau leugneten.[17]

So skandalträchtig diese Veröffentlichungen waren, so förderlich erwiesen sich die öffentlichen Kontroversen und juristischen Auseinandersetzungen, die um sie geführt wurden. Grabert gelang es damit, sich seit Mitte der 1960er-Jahre als erfolgreicher und in seinen Kreisen angesehener Verlagsleiter zu etablieren. Seine Publikationen beeinflussten die Meinungsbildung der extremen Rechten, förderten die Herausbildung einer Lagermentalität und trugen dazu bei, dass dieses Milieu sich jenseits aller Wahlkonjunkturen reproduzieren und selbst vergewissern konnte. Eben darin liegt Graberts Bedeutung für die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland.

Ein Beitrag von Dr. Martin Finkenberger

Fußnoten:

[1] Zum Lebenslauf Herbert Grabert, 25.3.1939, UAWü, Personalunterlagen Grabert. Ebenso Grabert an Himmler, 4.3.1937, BArch, NS 21/1360, Bl. 247 sowie Lebenslauf Herbert Grabert, o.D. [nach 1945], StABWSi, Spruchkammerverfahren Grabert, Spruchkammerakte Wü. 13 Nr. 2134 (Az: 15/T/E5302).

[2] Zu Hauer: Horst Junginger, Von der philologischen zur völkischen Religionswissenschaft. Das Fach Religionswissenschaft an der Universität Tübingen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Dritten Reiches, Stuttgart 1999.

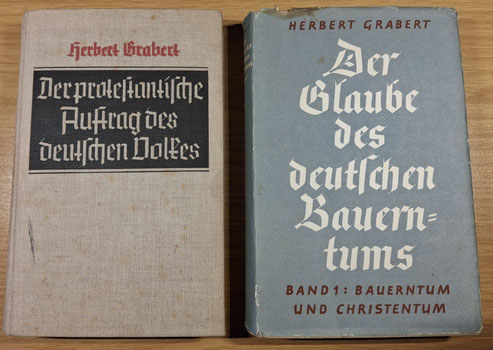

[3] Herbert Grabert, Der protestantische Auftrag des deutschen Volkes. Grundzüge der deutschen Glaubensgeschichte von Luther bis Hauer, Stuttgart 1936, S. 276.

[4] Zur Zeitschrift: Hans Manfred Bock, „Die christliche Welt“ 1919-1933. Organisierte Akteure und diskursive Aktivitäten in der kulturprotestantischen Zeitschrift, in: Michael Grunewald / Uwe Puschner (Hg.), Das evangelische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1871–1963), Bern 2008, S. 341–382.

[5] Zur ADG und der aus ihr hervorgegangenen „Deutsche Glaubensbewegung“: Ulrich Nanko, Die Deutsche Glaubensbewegung. Eine historische und soziologische Untersuchung, Marburg 1993, S. 237–241; Hans Buchheim, Glaubenskrise im Dritten Reich, Stuttgart 1953, S. 186. Vgl. auch Herbert Grabert, Die Wende zur Einheit. Zur Scharzfelder Tagung der Deutschen Glaubensbewegung, in: Deutscher Glaube 1934, S. 243–251.

[6] Herbert Grabert, Die Kirche im Jahr der Erhebung. Dokumente zur innerkirchlichen Auseinandersetzung, Stuttgart 1934; ders., Was will die Deutsche Glaubensbewegung? Stuttgart 1935.

[7] Herbert Grabert, Krise und Aufgabe des völkischen Glaubens, Berlin 1937.

[8] Herbert Grabert, Die völkische Aufgabe der Religionswissenschaft. Eine Zielsetzung, Stuttgart 1938.

[9] Niederschrift Sitzung der Spruchkammer für den Lehrkörper der Universität, 29.9.1949, StABWSi, Spruchkammerverfahren Grabert, Spruchkammerakte Wü. 13 Nr. 2134 (Az: 15/T/E5302).

[10] Ausführlich dazu Oliver Schael, Die Grenzen der akademischen Vergangenheitspolitik. Der Verband der nicht-amtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer und die Göttinger Universität, in: Bernd Weisbrod (Hg.), Akademische Vergangenheitspolitik. Beiträge zur Wissenschaftskultur der Nachkriegszeit, Göttingen 2002, S. 53–72.

[11] Herbert Grabert, Hochschullehrer klagen an. Von der Demontage deutscher Wissenschaft, Göttingen 1952.

[12] Ausführlich dazu: Martin Finkenberger, „Verfolgt“ und „Entrechtet“: Vom Interessenvertreter amtsenthobener Hochschullehrer zum rechtsextremen Geschichtsrevisionisten, in: ders. / Horst Junginger (Hg.), Im Dienste der Lüge. Herbert Grabert (1901–1978) und seine Verlage, Aschaffenburg 2004, S. 69–93.

[13] So Grabert zum Selbstbild des IdN in seiner Einleitung zu: David L. Hoggan, Der erzwungene Krieg. Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkrieges, 5. Aufl., Tübingen 1965, S. 5.

[14] Ebd., S. 753.

[15] Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, 125. Sitzung vom 30.4.1964, S. 6067 f. Zur zeitgenössischen Berichterstattung: Lutz Niethammer, Hoggan auf Deutschlandfahrt, in: Der Monat 16 (1964), H. 190, S. 81-90. Zur Rezeption durch die Fachwissenschaft: Gotthard Jasper, Über die Ursachen des Zweiten Weltkrieges, in: VfZ 10 (1962), H. 3, S. 311–340; Hans-Günther Seraphim, Zur Vorgeschichte des 2. Weltkrieges, in: Das Historisch-Politische Buch 10/1963, S. 161–164; Hermann Graml, Zur Diskussion über die Schuld am Zweiten Weltkrieg, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APZG) 14 (1964), H. 27, S. 3–23.

[16] Wilhelm Stäglich, Der Auschwitz-Mythos. Legende oder Wirklichkeit? Eine kritische Bestandsaufnahme, Tübingen 1979. Zur Person: Christian Mentel, Wilhelm Stäglich, in: Handbuch des Antisemitismus, Bd. 2/2, Berlin 2009, S. 786–788.

[17] Ausführlich dazu: Martin Finkenberger, Geschichtsrevisionisten vor Gericht, in: ders. / Horst Junginger (Hg.), Im Dienste der Lüge. Herbert Grabert (1901-1978) und seine Verlage, Aschaffenburg 2004, S. 124–141.

Infospalte

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Professoren im Zwielicht? Studentische Auseinander-setzung mit der NS-Vergangenheit

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Blogreihe: „Zwischen Verdrängen und Erinnern: Tübingens Umgang mit dem Nationalsozialismus“

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Akteure der Anatomie-geschichte. Die „Entgrenzte Anatomie" rezensiert

Kennen Sie schon... ?

Kennen Sie schon... ?

Verwandte Themen:

Kommentar schreiben